|

|

|

|

|

||

В визуальных ОП изображение, получаемое оптической системой, рассматривается глазом через окуляр, который дает мнимое увеличенное изображение наблюдаемого объекта. Окуляр является частью анализатора системы и выполняет следующие функции:

а/ увеличивает изображение объекта, подученное предыдущей оптической системой;

б/ создает определенную сходимость пучков лучей, обеспечивающую нормальную работу глаза.

Стало быть в окуляр, как и в лупу, рассматривается изображение, образованное предшествующими частями оптическом системы.

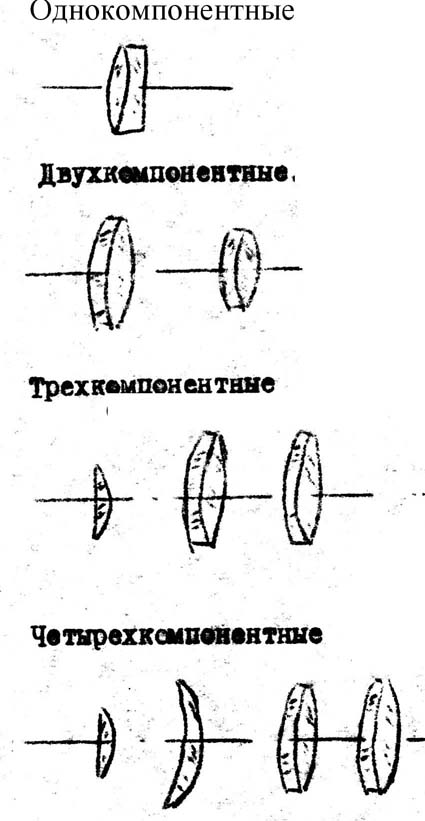

Рис. 3.2.1.3-1

Основными характеристиками окуляров являются:

а) фокусное расстояние ( f ¢= 10 ¸ 50 мм);

б) видимое увеличение ![]() ;

;

в/ угловое поле зрения в пространстве изображений (2ω΄ = 150¸1100);

г/ диаметр выходного зрачка D';

д/ удаление выходного зрачка S'p =1/4 f'ё f';

е/ положение фокальных плоскостей Sp =1/5 f'ё1/2 f';

Рассмотрим схемы наиболее распространенных окуляров.

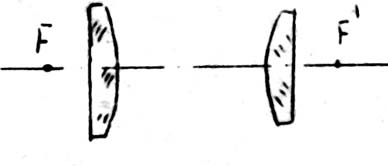

Рис. 3.2.1.3-2

Состоит из двух плосковыпуклых линз. Первая называется коллективом, вторая - глазной линзой. Применяется в телескопических системах. Недостатком является неисправленный хроматизм. У окуляра

S'p =1/4 f' и 2ω΄ = 30 0 ¸400 .

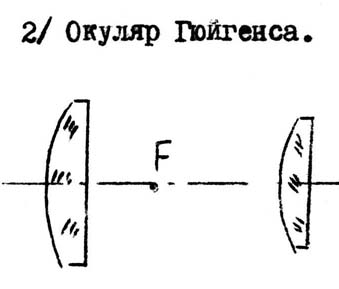

2 ) Окуляр Гюйгенса

Рис. 3.2.1.3-3

Состоит из двух плосковыпуклых линз, но у него лучше исправлен хроматизм. Передний фокус лежит между линзами, что исключает возможность установки сетки перед окуляром. Применяется преимущественно в микроскопах. У него S'p =1/3 f' и 2ω΄=300 .

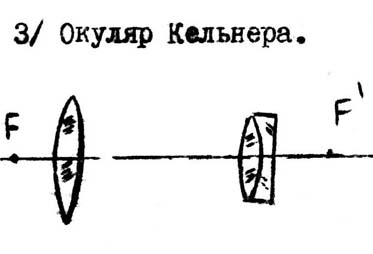

3) Окуляр Кельнера.

Рис. 3.2.1.3-4

Самый распространенный окуляр. Применяется в телескопических системах и микроскопах. Аберрации хорошо исправлены в пределах угла поля зрения. У него S'p =1/2 f , Sp =1/3 f' и 2ω΄ = 450ё 500 .

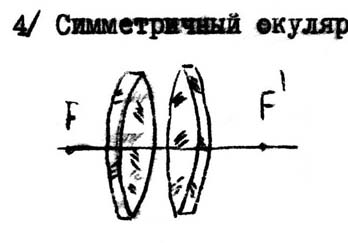

4) Симметричный окуляр

Рис. 3.2.1.3-5

Состоит из двух одинаковых склеенных компонентов. Хорошо исправлен в пределах угла 400. Применяется в телескопических системах. У него S'p = - Sf =3/4 f' и 2ω΄ = 400 ё 500 .

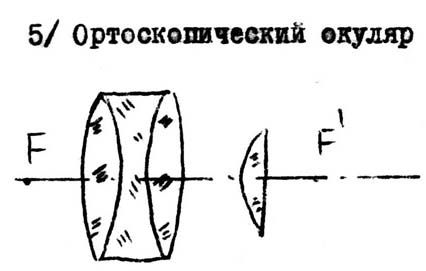

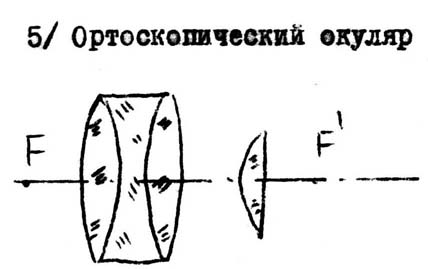

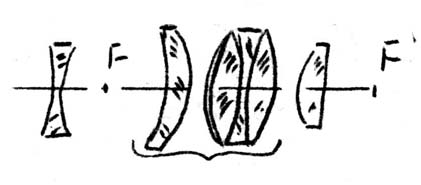

5) Ортоскопический окуляр

Рис. 3.2.1.3-6

Состоит из двух компонентов, первый из которых состоит из 3 склеенных линз. Хорошо исправлен на все аберрации, особенно дисторсию. Применяется преимущественно в измерительных приборах и микроскопах. У него S'p =3/4 f , Sf = -1/2 f' и 2ω΄ = 400.

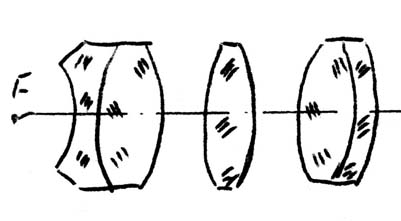

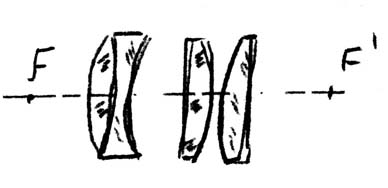

6) Окуляры Эрфле

Рис. 3.2.1.3-7

Различают два типа окуляра Эрфле. Оба типа имеют большое поле зрения. Первый тип имеет характеристики: S'p =1/2 f ё3/4 f' , Sf = -1/5 f' и 2ω΄=850. Второй тип имеет характеристики: S'p=1/2 fё 3/4 f' , Sf = -1/5 f' и2ω΄=720.

Рис. 3.2.1.3-8

Окуляры применяются в телескопических системах.

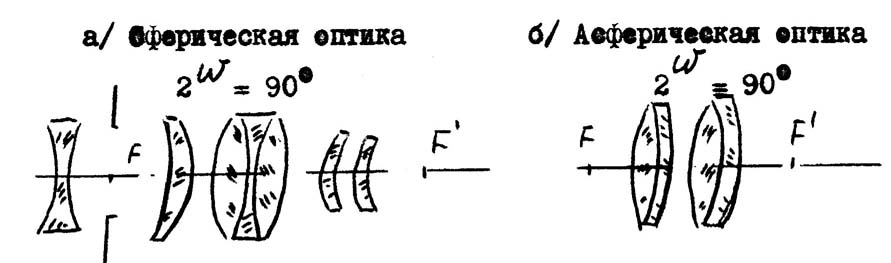

7) Широкоугольные окуляры, имеющие поле зрения более 70 °.

Рис. 3.2.1.3-9

У них часто применяются компоненты с асферическими поверхностями. Применяются в телескопических системах.

8) Окуляры с удаленным зрачком

Рис. 3.2.1.3-10

Применяются в телескопических системах специального назначения. У него S'p = 2 f , Sf = - 0,3 f' и 2ω΄ = 240.

9) Компенсационные окуляры

Их конструкция подобна окуляру Гюйгенса, но глазная линза состоит из двух линз. Применяются в микроскопах с объективами апохроматами, а иногда с ахроматами для исправления (компенсации) хроматизма при больших апертурах объективов.

10) Окуляры с внутренней фокусировкой

Рис. 3.2.1.3-11

Применяются в приборах, к которым предъявляются требования повышенной герметичности.

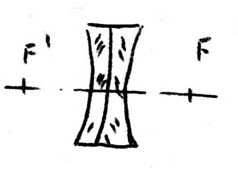

11) Отрицательные окуляры

Рис. 3.2.1.3-12

Состоят из двух или одной склейки. Применятся в телескопической системе Галилея в микроскопах для проектирования увеличенного изображения на фотопленку при работе с ахроматам или апохроматом, т.к. с помощью такого окуляра (гомала) компенсируется кривизна изображения.

Конструктивно окуляры оформляются отдельной сборочной единицей. Оптическая система окуляра заключается в оправу, в ряде ОП весь окуляр может перемещаться вдоль оси относительно остальной часта оптической системы. Такая подвижка называется диоптрийной, и она служит для компенсации аметропии глаза оператора. Величина подвижки делается в диапазоне ± 5 диоптрий, линейное перемещение при этом можно определять по формуле:

![]() ,

,

где ΔN - перемещение в диоптриях.